Hace algunas semanas llegó a mi consultorio una nueva paciente. Me contó cómo el meñique de su mano derecha comenzaba a ponerse tieso, insensible. No entendí si era que el dedo no seguía las órdenes de su cerebro o si era éste el que desconocía y no enviaba directivas al meñique. En cualquiera de los casos, por falta de reconocimiento o resistencia a la autoridad, era el diálogo entre ambos el que estaba interrumpido y la imposibilidad de hallar una cura médica – o esotérica – la habían hecho derivar.

Ella era una pianista erudita, apenas se sentó en el diván comenzó a lloriquear por el miedo que le daba perder el dominio sobre ese instrumento vital para su profesión. Yo fingía atención plena pero mi mente estaba en los tres cuartos de vuelta de reloj del almuerzo que esperé toda esa mañana.

Luego de un rato, ya totalmente absorta en sus cinco centímetros de tragedia, me contó en detalle cómo la postura “de garra” que caprichosamente adoptaba el dedo en algunas circunstancias, le impedía hacer cambios en la escritura de las composiciones musicales. Más aún que, en la lucha encarnizada por el poder, se habían arruinado muchos de los tramos del pentagrama original que debían seguir los músicos, y que ya no había tiempo para rehacer. Se lamentaba de que los borrones y agujeros del papel no permitían, en algunas partes, distinguir blancas de negras, o corcheas de semifusas. En otras directamente faltaban las referencias de los renglones. Con la voz en un hilo me contó que en la última cena de la caridad se le adormeció a tal punto, que se sintió un bebé intentando cortar el minúsculo trozo de carne en su plato y queriendo levantar la copa de champagne que derramó luego de varios intentos infructuosos antes de que llegara el brindis.

Una simple revuelta histérica, pensé mientras la escuchaba parlotear.

– Pero ¿cuáles serían esos motivos secretos que desataron la odisea corporal? – la interrumpí.

No contestó y me miró con asombro.

– Quizás algún conflicto o recuerdo del pasado que le viniera a la cabeza, una imagen que pudiera asociar – agregué de inmediato para no darle tiempo a especular demasiado.

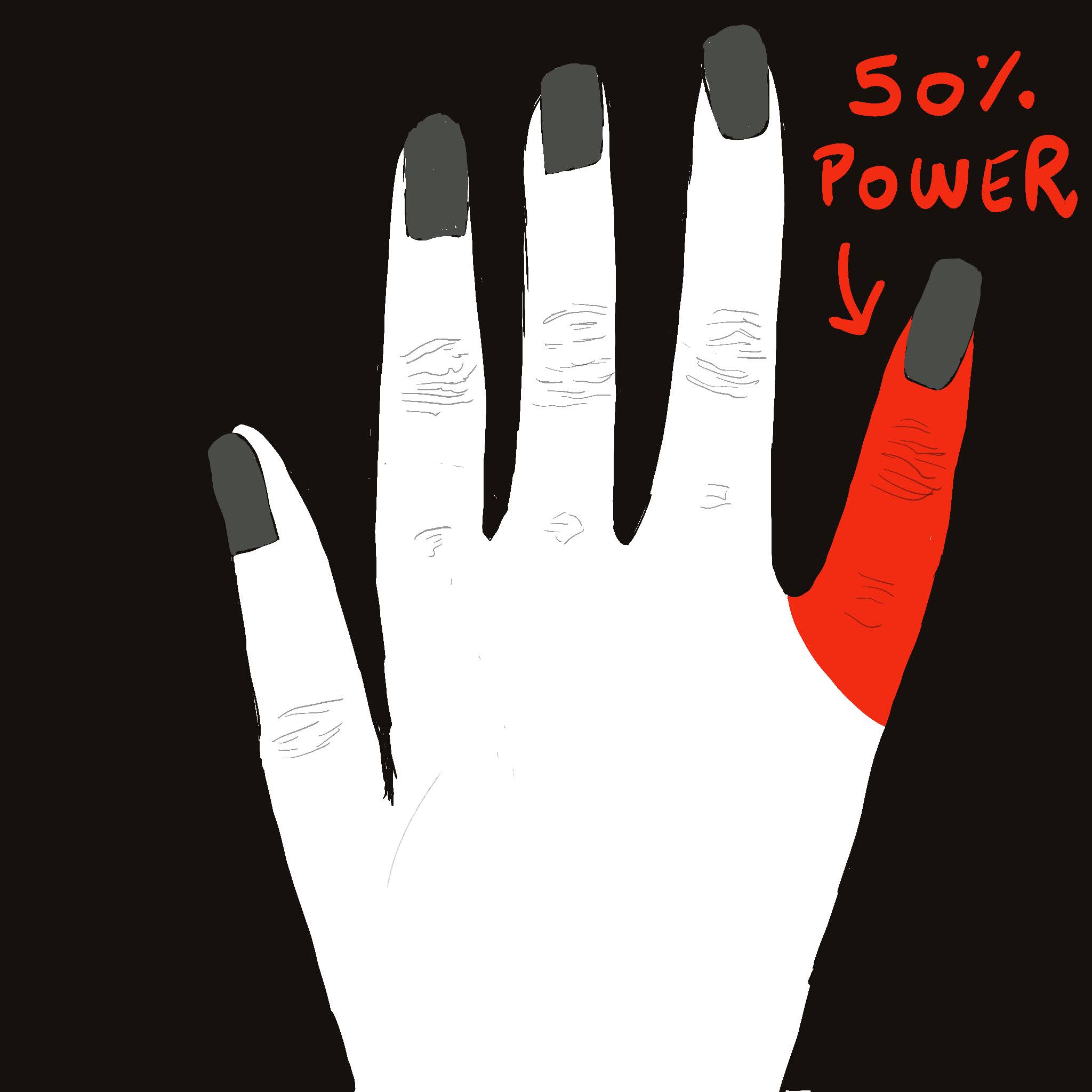

– ¿Sabías que, sin el meñique, la mano perdería el cincuenta por ciento de su fuerza? – dijo casi risueña.

Vi en esa impostura, la fascinación que le provocaba la actitud pendenciera de su dedo. Hice una pausa para que ella también pudiera registrarlo y atiné a preguntar.

– ¿Qué clase de amo querría ceder a su esclavo el cincuenta por ciento de su fuerza?

Como si deseara en algún punto, empujada por mi insistencia, decir de él lisa y llanamente que se trataba de un ser repudiable y despótico. Se obligaba en cambio a mantenerse neutral, aduciendo “que en realidad era injusta si no aclaraba que no siempre el dedo tomaba una actitud rígida y que, por el contrario, muchas veces sucumbía a una especie de inhibición y tierna supeditación”. Lo que la hacía pensar “en cierto reclamo que el pequeñín encabezaba”, más que en un mal irremediable. “En esos momentos” – contaba – “una suerte de hormigueo se apodera de él”, iniciando allí la advertencia que se extendería al resto de la mano, forzándola a pensar en una parálisis inminente del miembro entero. Esto la aterraba, “pero” – yo completé – “lo desligaba”. Afirmación que convalidó, ya abiertamente, con unas risitas nerviosas, y una reverencia insólita con su mano derecha que casi la tira de la silla.

Tras semejante cortesía y sincronización entre ambos, decidí que nos veríamos la semana siguiente. Antes, no pude reprimir la curiosidad y eché una mirada disimulada al insurgente. Desde el verde manzana aterciopelado de la manga se proyectaba una mano blanca, tersa, de aspecto refinado, de extremos delicados y uñas cuidadosamente arregladas. Un anillo de oro con una gema lo coronaba. ¿O por qué no, a su último acto de nobleza? Aquel que lo condenaba al sacrificio de permanecer sedicioso anoticiando la falla. Un escalofrío me recorrió la espalda e intenté evitar cierta reminiscencia Salomónica.

Cuando la vi alejarse con su taconeo, y tomar las llaves del auto de su pequeña cartera de charol, cerré aliviada la puerta del consultorio que los dejó del lado de afuera.

“Lo odio, una parte de mi hubiera querido arrancarlo”, comenzó la siguiente sesión ni bien se acomodó en el diván, posó su mano y me mantuvo a salvo de un encuentro directo con la pequeña pieza. Relató con dolor que al llegar al último movimiento de la Sección C del “Rondo Allegro ma non troppo del concierto para piano n°5 en Mi bemol», su dedo se aquerenció a las teclas entorpeciendo los pasajes; hasta que finalmente quedó clavado en Do Mayor provocando un estruendo que tuvieron que tapar los violines.

Sin embargo, lo que inició como una queja prominente mientras estaba cómodamente sentada, y el meñique camuflado por el pelaje de las fundas; se silenció abruptamente cuando un tirón sobrenatural desde la extremidad, la tumbó de golpe en el sofá. Dejando ver en el revoleo de cojines, producto de la conmoción, cómo una mano derecha se contorsionaba con la muñeca completamente rotada. Tuve que disimular el sobresalto y esquivar el impacto de una de las almohadillas pequeñas que venía directo hacia mi cara.

La campanilla del timbre dio por concluida la sesión. Mientras se acomodaba el pelo alborotado por el incidente y buscaba las llaves del auto en su pequeña cartera, terminé de poner todo en su lugar. La observé caminar hacia la puerta con dificultad y noté que el taco aguja de su zapato derecho se había torcido. También se había rajado casi por completo la sisa de la manga del trajecito entallado que traía puesto.

Volví a verlos cada semana. Yo era de esa otra clase de amos que no cedía un ápice. Por momentos la criatura parecía doblegarse al vaivén impuesto por las manos, y hasta mimetizarse tímidamente para perderse en el decorado. Pero era claro que no acataba consignas individuales, ni se sumaba a las tareas grupales. Y al ser aludido manifiestamente por la dama, o evocado por algún atajo subrepticio de su conciencia, se erguía espontáneamente mostrando gran diligencia. La exultancia con la que el ungido idiota se tornaba presente y desafiante en algunos puntos de la conversación, me impedía nombrarlo; mientras que a ella la forzaba a tomar caminos de comunicación alternativos que de un modo u otro fracasaban, para transformarse en sollozos entrecortados con vacíos profundos de palabra en los que se ahogaban las cada vez más insustanciales elocuciones.

Las sesiones se evaporaban con la premisa tácita de no rozarlo, ni correr el riesgo de desplazarnos asociativamente por vocablos como “erguir”, “soldado”, “invasión”, “hormiga”, “obrero”, “Perón”, “levantamiento”, “pene”, “rabo”, “menudencia”, “patitas”, “mondongo”, “riñoncitos al jerez”, “etcétera”. Pues en la metonimia infinita del lenguaje casi todo lo alcanzaba por añadidura, y era suficiente para presenciar un nuevo acting que nos dejaba exhaustas.

Prácticamente evitábamos hablar desde que llegaba. Debimos abandonar la ceremonia del té cuando se quemó el gaznate porque el tipo la obligó a beberlo de un sorbo; y el beso en la mejilla reemplazó al inicial apretón de manos que el imbécil insistía en boicotear, llevándonos a golpearnos mutuamente o a zamarrearnos como electrocutadas. Tuve la impresión de que ella sólo venía buscando amparo, hasta que sonara el timbre del próximo paciente. Yo dividía mi atención entre la mueca petrificada de su cara, y los movimientos cortos y descarados de la gema. El resto era engullido por ese hueco en el tiempo, que ponía en duda la exactitud de aquellos encuentros de los que solo la ira que gradualmente me carcomía, constituía el único registro de realidad.

Sin embargo, cada semana estábamos ahí, él frente a mí, yo frente a ella, inmóviles, los tres.

A esas alturas yo barajaba una hipótesis. Y ya no me preocupaba qué tan estrecha fuera mi ropa, porque tampoco sabía bien cuáles eran mis límites.

Durante las “noches blancas” – como llamábamos a los encuentros vacíos de pensamiento, porque algo azaroso de esa conjunción semántica nos mantenía a salvo – la actitud anárquica del devenido amo simulaba conmoverse. Llegaba jubiloso provocando algunas sacudidas de la mano que cortaban el aire, cual director de la orquesta. Sin embargo, cuando la angustia brotaba con lágrimas que craquelaban el torpe maquillaje de ese rostro cristalizado por el horror; él volvía apacible y cariñoso, a secárselas.

Entonces, me asaltaba la expectativa de que un llanto inminente, capaz de arrastrar todo el océano silábico retenido, se organizara en un reclamo furibundo; en un grito de protesta o de autoridad inaplazable. Pero mi sola añoranza lo alertaba a tal punto, que regresaba irascible a dominar la escena, dando respingos espasmódicos, y abrazando las espinas de los cactus que crecían en los maceteros, incrustándose en los clavos de los bastidores en cruz e inscribiendo su pasión en el lienzo, atravesando los vidrios repartidos, para finalmente posar sus horribles lastimaduras sobre la lamparita encendida del velador. Hasta no completar el acto expiatorio no renunciaba.

Me era imposible recibir a otros pacientes luego de que los despedía. Debí suspender los encuentros, o sugerirle directamente que lo amputara entre la primera falange y el metacarpo; pero no pude sustraerme al goce que una parte de mí sentía, y continué recibiéndolos casi con exclusividad.

Mientras tanto, ella se deterioraba rápidamente. Ya no conducía, había bajado mucho de peso, deambulaba por las calles evitando mirar, y no hablaba con nadie. Tampoco traía accesorios excepto la gema, cual beso de Judas señalando la traición. Las uñas cuarteadas, el sostén desprendido, algunos botones de la blusa directamente arrancados, la falda raída del último mes con el cierre a medio camino, y los stilettos descuajeringados, remataban la polaroid.

Fui obsesionándome de a poco con los detalles que sesión tras sesión me mostraban los sacrificios. Los que él sobreactuaba; los de ella a su merced. No me importaban los destrozos, la pérdida de mis obras abstractas, ni mucho menos descubrir las causas que la aliviaran. Clavada en mi sillón sólo los dejaba aparecer y hacer a discreción, mirando el espectáculo que tan generosamente tenían para ofrecer.

Una tarde como pudo, se quitó la gema y la dejó caer al piso del territorio en ruinas en el que se había convertido mi consultorio. Mientras se alejaba enajenada, tuve la certeza de que ya no volvería a verla. Nunca había percibido cuánto podía necesitarlos. Ni por un instante me había dado cuenta de que me distraían de mi sufrimiento de entonces; que a su modo me cuidaban.

Me pregunté cuál habría sido el último paisaje de una existencia ordinaria que precedió a la brutal contingencia. Contemplé y acaricié la tersura de mi uña carmesí que proyectaba una humanidad sumisa, obediente. Iba a tararear algo y un impulso rotundo me obligó a callar, mientras un hormigueo súbito fue envolviéndome progresivamente la lengua.